Le sepsis, un problème méconnu mais fréquent en Suisse

Un récent rapport souligne que les dangers liés au sepsis restent largement sous-estimés dans le système de santé suisse, malgré sa fréquence comparable à celle des accidents vasculaires cérébraux (AVC) et des infarctus. Nora Lüthi, psychologue en chef du Programme national contre le sepsis, déplore que cette pathologie, qui peut engendrer des conséquences graves, ne soit pas suffisamment reconnue.

Les chiffres disponibles concernent principalement les cas traités dans les établissements hospitaliers. Or, il est raisonnable de penser que de nombreux cas échappent encore à cette comptabilisation, ce qui pourrait faire sous-estimer l’ampleur réelle du problème. La morbidité liée au sepsis en Suisse pourrait donc être bien plus importante qu’il n’y paraît.

Les enjeux médicaux et humains du sepsis

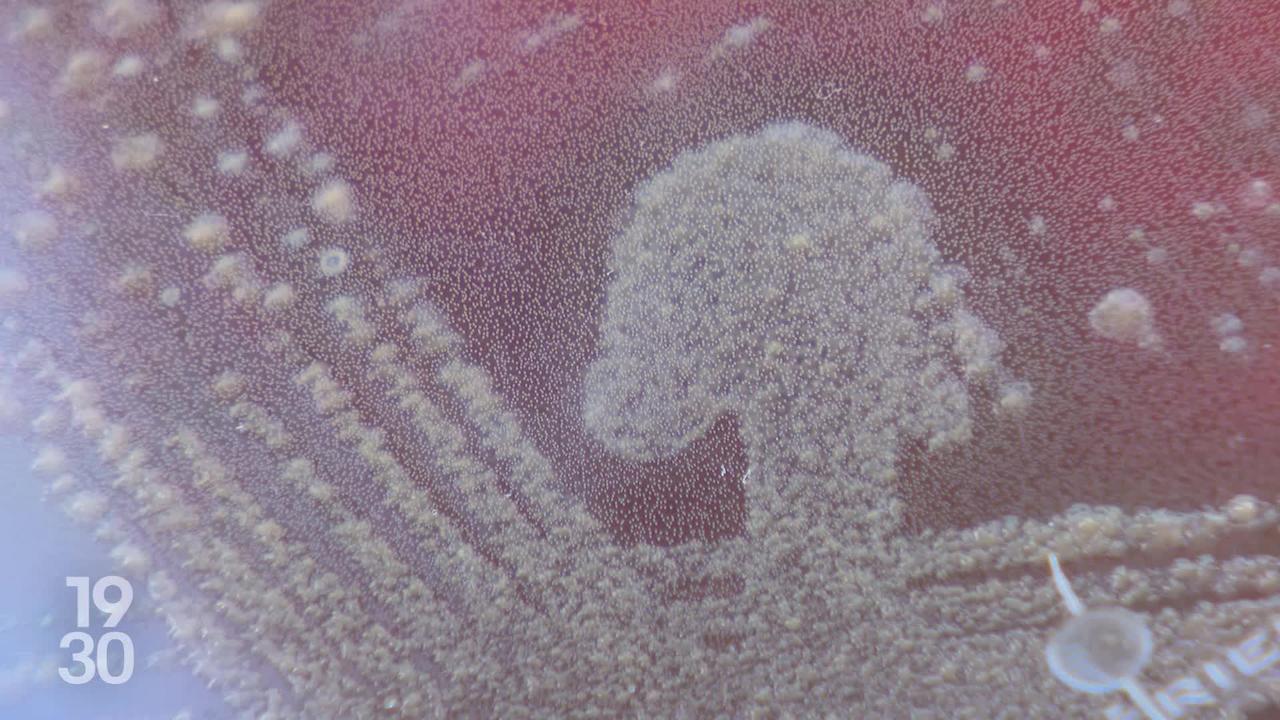

Ce phénomène, caractérisé par une réaction extrême de l’organisme à une infection, peut entraîner des défaillances d’organes et la mise en danger du patient. Selon les estimations, le sepsis cause la mort de 20% des patients hospitalisés atteints de cette complication, soit environ 4 000 décès chaque année. Les populations les plus vulnérables incluent notamment les personnes âgées et les nourrissons.

Une maladie encore largement méconnue

Il y a douze ans, le témoignage de Jeanne-Chantal de Flaugergue illustre la difficulté de diagnostiquer cette infection grave. Après avoir cru souffrir d’une pneumonie lors de son retour d’Asie, elle a été victime d’un état critique nécessitant une prise en charge intensive. Elle explique que, derrière ses symptômes, se cachait en réalité un sepsis, une riposte délétère de l’organisme à une infection, pouvant conduire à une hypovolémie, un coma, voire une défaillance multiviscérale.

Spécialiste au CHUV, le médecin Sylvain Meylan indique que le sepsis se manifeste par des symptômes variés, comme une hypotension, des troubles respiratoires ou des altérations de l’état de conscience, rendant sa détection complexe. Pourtant, cette réaction inadaptée demeure la cause principale de complications mortelles dans ces situations.

Les coûts et les enjeux économiques du sepsis en Suisse

Les dépenses liées au traitement du sepsis pèsent lourdement sur le système de santé suisse. Près de 40% des patients hospitalisés pour cette infection nécessitent une prise en charge en soins intensifs, avec un coût moyen par cas estimé à 50 000 francs. En tenant compte de 20 000 hospitalisations annuelles, le coût total s’élève à environ un milliard de francs.

Ce chiffre pourrait doubler si l’on intègre les coûts liés à la réadaptation, au suivi médical et aux traitements des complications à long terme, étalés sur trois années après l’hospitalisation. À cela s’ajoutent encore les séquelles physiques et psychologiques pouvant survenir bien après la phase aiguë de la maladie, qui ne sont pas intégrées dans ces estimations.

Une nécessité urgente d’améliorer la prise en charge du sepsis

Le professeur Luregn Schlapbach, spécialiste en soins intensifs à l’Hôpital pédiatrique universitaire de Zurich, insiste sur la gravité du problème : « Le sepsis représente une menace importante et coûte énormément à la société. » Il estime qu’il devient impératif d’accorder davantage d’attention à la détection, au traitement et au suivi de cette pathologie, tout en soulignant le manque de coordination nationale dans la recherche sur le sujet. Une meilleure intégration des résultats scientifiques pourrait accélérer l’amélioration des protocoles de prise en charge à l’échelle nationale.